ポスト資本主義知識社会への移行過程で、まさにコロナ禍で起きている変化について、ドラッカーは?

「経営革命大全」Design Safety System

ジョセフ・ボイエット、ジミー・ボイエット (Joseph Boyett, Jimmie Boyett)の「経営革命大全」

THE GURU GUIDE THE BEST IDEAS OF THE TOP MANAGEMENT THINKERS :

目次

1. リーダーシップ

2. 変革をマネジメントする

3. 学習する組織

4. チームワークを活用した高業績の創造

5. マーケット・リーダーシップの追究

6. 人材の管理とモチベーション

7. ビジネス、労働、社会

ビジネス、労働、社会

p529 ~ ”ドラッカーの唱えるポスト資本社会主義“から書き止めた内容を紹介します。先回の記事はClickください。

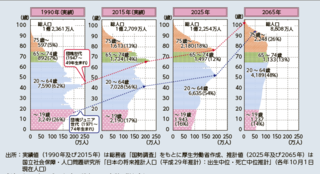

日本の人口ピラミッド、急速に逆ピラミッド化していきます。(覚えとして残します)

さて、将来の日本の人口ピラミッド推移の図も見ながら、

さて、将来の日本の人口ピラミッド推移の図も見ながら、

1993年の書物:”ドラッカーの唱えるポスト資本社会主義、

ポスト資本主義知識社会への移行過程で、まさにコロナ禍で起きている変化について、ドラッカーの唱える

7つの視点を参考にしてください。

1<知識社会における組織の目的は知識を生産的に活用することである>

「(知識社会における)組織の機能は、知識を道具、生産物、工程、作業設計、そして知識そのものに活かすことである」。<知識は専門化すればするほど効果的になる。最高のレントゲン技師とは医学に精通した者ではなく、エックス線、超音波、CTスキャナ、磁気共鳴スキャナを用いて体内の画像を撮影する方法に精通した者である。同じく、最高の市場調査専門家とは経営学に精通した者ではなく、市場調査の方法に精通した者である。だが、レントゲン技師も市場調査専門家も単独では成果を生むことができない。彼らの業務は「インプット」が専門だからだ。彼らのインプットは他の分野の専門家の仕事と総合されて、初めて結果を生み出す。個別の知識そのものは何も生まない。個々の知識が融合し、一つの統一された知識になる必要があるのだ。これを可能にするのが組織の務めであり、存在理由であり、機能なのである>

2<知識労働の専門家からなる社会>

組織は専門家が能力を発揮できる仕事に焦点を当てるようになり、その他の仕事は外部に委託される。ドラッカーは、「利益を生む」というより、むしろ「サポート」的な性格の方が強い業務は外部に委託されると見ている。さらに、キャリア上の機会が上級管理職への道につながらないような業務も、すベて外部に委託されるという>

3<知識専門職で構成される組織は対等な組織である>

上司や部下といったものは存在し得ない。「要するに、知識専門家の従業員を監督することは不可能ということだ。社員は(専門分野に関して)組織内の誰よりも精通しているのでなければ、事実上役立たずとされるのだから」。また、知識を基盤とした組織において、具体的な脈絡の中でなければ、専門分野に上下の序列はない。このことをドラッカーは、「哲学は諸学の女王·······といわれる。しかし、腎臟結石を摘出するという具体的脈絡では、必要なのは論理学者ではなく泌尿器の専門医である」と表現している。さらに彼は、このような対等組織の模範はオーケストラであるとも述ベている。「第一バイオリンはオーケストラの中で最も重要なパートであろう。しかし、ハープ奏者から見て第一バイオリン奏者は『目上の人物』ではなく、同僚なのである。またハープのパートは、もともとハープ奏者が担当するものであり、指揮者や第一バイオリン奏者から委譲されたわけではないのだ。

4<ポスト資本主義における組織の目標>

道具、工程、製造物、作業、そして知識そのものに革新をもたらすことである、したがって、組織は絶え間ない変化に適応できるよう設計されていなければならない。革新に必要なのは、「製品、サービス、工程、人間関係、社会関係、技能、組織そのものなどに関して、確立されたもの、習慣、慣れ親しんだもの、快適なものを打ち捨てていくことである」。

5<革新を成功させるために、ポスト資本主義の組織は分権的にならざるを得ない>

組織とは、はかなく消えていくことの多い革新の機会をとらえるために配備されるものである。そして、それが分権化するのは、「業績、市場、技術、さらには社会、環境、人口移動、知識などに関する、社会におけるあらゆる変化を間近でとらえるためである。これらはどれも、それに気づき利用することができれば、革新の機会を提供してくれるものなのだ」。

6<知識社会は移動性の社会である>

「まさにこの移動性のゆえに、知識社会では社会的難問や課題が增加する。人間にはもはや『根』がなくなる。どこに住むか、何をするか、何を『問題』としてよいのか、といったことに影響力を発揮する『近隣』という概念も失われるのである」。

社員が居住地を自由に在宅勤務制度の導入(日経新聞)

7<知識社会は競争社会である>

「知識は万人に開かれており、誰もが自己を高め、向上心を持つことを期待される。それは、これまでのどんな社会よりも多くの成功者を生む社会だ。だが、そうであるがゆえに、完全に失敗する者、あるい唯、そこまでいかないにしても第一人者になれずに終わる者が、かつてないほど大量に生まれる社会でもある」。

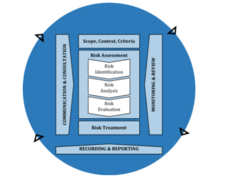

組織は7つの視点からの危険源、

リスクを洗い出し、アセスメント、評価、是正する仕組み作りが大事で、Management System を構築し、現機能を見直し、強化、確立されたもの、習慣、慣れ親しんだもの、快適なものでも、それらを打ち捨てる(捨てる技術)必要があると感じます。最近のニュース、NTT, Accentureのリモートワークの制度採用、一方JHondaは逆ですが、各組織いろいろ取り組んでいるように思います。

ピーター・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)大転換期に匹敵する過去の出来事

世界の転機となった重要な出来事、ご参考まで、

日本はどうだったでしょうか。

13世紀

ヨーロッパが都市中心の世界となる。

都市のギルドが社会の支配的勢力となる。

遠隔地貿易が復活。

ゴシック建築の発達。

アリストテレスが諸学の創始者と見なされる。

修道院に代わって、都市部の大学が文化の中核を担うようになる。

都市部の新興修道会であるドミニコ会とフランシスコ会が、宗教、学問、精神文化の発信源となる。

ダンテがヨーロッパ文学の第一人者となる。

1455年から1517年

ヨハネス·グーテンベルクが活版印刷を発明。

フィレンツェとヴェネツィアでルネサンスが隆盛を極める。

ヨーロッパ人がアメリカを発見。

ローマ帝国以来の常備軍となる、スペイン歩兵連隊の創設。

解剖学が再び興り、科学的探求がなされる。

西洋がアラビア数字を採用。

マルティン·ルターが宗教改革を起こす。

1776年から1820年

ジェームズ·ワットが蒸気機関を完成。

アダム·スミスが『国富論』を著す。

資本主義と共産主義の誕生。

産業革命の勃発。

近代的な大学の設立。

各国で普通教育が始まる。

ロスチャイルド家がヨーロッパ最大の経済力を獲得。

<出典:Peter F.Drucker,Post Capitalist Society(New York:HarperCollins)1993邦訳『ポスト資本主義社会』),pp.1-8>

|

|