Risk Assessment その2

Risk Assessment

その2です。 その1、その2全体を見るためのサイト

Design Safety System by Risk Assessment

「一日、何時間現場に出ていますか?」

日本の最悪の過去事故事例は、2011年3月 福島第一原子力発電所事故です。 時代とともに変化、増大するリスクを、経営者やリーダーはいかにマネジメントしていけばいいのか、次の記事、以下の事故を参考にします。

記事、事故を参考に考える

法規解釈プロセスなし、新たに判明した∞∑Ö∉自動車エンジン開発の重大な欠陥

エンジン開発において、法規に従った試験の実施は大前提だ。そのために、ÖŒÑ自動車では「適合部門の技術者が自ら条文を読んで試験条件を確認する」と、同社の関係者(以下、関係者)は証言する、ÖŒÑ自動車は「法規解釈プロセス」をエンジン開発プロセスの中に設け、法規解釈の属人化を防ぎ、正しく解釈を得るための仕組みに海外市場向けエンジンに適用される法規の条文では、日本語に訳された文章だけではなく、原文(英語)まで確認することも珍しくないという。ところが、それでも完璧とはいえない。「条文によっては解釈が一意に定まらないケースが間々ある」との記事。

出典:日経クロステック 会社は別名としています。

Q:法的要求事項及びその他の要求事項の決定はいかがですか?

福島第一原子力発電所事故

事故の根本原因 (Wikipediaから抜粋)

東京電力は事故原因について、事前の想定を大幅に超える未曽有の大津波が原発を襲ったことにあるとしている。当事故を調査した国際原子力機関(IAEA)の調査団は、2011年6月1日、日本の政府に査察の結果を提出し、事故の要因は高さ14 mを超える津波によって、非常用電源を喪失したことであると結論し、「日本の原発は津波災害を過小評価していた」とコメントし、日本の原子力発電所は安全対策の多重性確保を行って、あらゆる自然災害のリスクについて、適切な防御策を講じるべきだと述べた。事故後の対応については、厳しい状況でベストを尽くしたと評価した。 国会事故調は、東電は従来の想定を超えた地震・津波が襲来する可能性、そして原発がそれに耐えられない構造であることを、何度も指摘されていたにも関わらず、これを軽視し、十分な対策を採らなかったことが事故の根本原因だとしている….中略……

現場の事故対応上の問題点 (Wikipediaから抜粋)

東北地方太平洋沖地震発生後の、現場での事故対応上の問題点としては以下が挙げられる。全電源喪失になると非常用復水器(IC, イソコン)の弁が自動で閉じることが現場作業員に周知されていなかったため、1号機が最初に注水停止し危険な状態に陥っていることが認識されていなかった。また現場作業員は誤った認識に基づいて非常用復水器を手動停止させていた。また第一原発の幹部は13日、3号炉の高圧炉心注水系(HPCI) が手動停止している事実を知らなかったために、7時間にわたって注水作業が遅れてしまい、状況を悪化させた一因となったとされている。 とはいえ前節までで述べたように、福島第一原発では地震・津波対策が不十分だった上、過酷事故時の対応マニュアルも不十分だった。そのため全電源を喪失した時点で、その後現場で打てる手は限られたもので、十分教育されていなかった作業員の判断の問題ではなく…. 中略..

教訓と再発防止策 (Wikipediaから抜粋)

この重大事故をしっかり検証して根本的な改善策を講じるべきという表明が、菅直人首相をはじめ、……中略….. 要請した。 政府は、今回の事故を教訓とし、原子力産業を監督管轄して安全を確保する立場の原子力安全・保安院を、エネルギー確保を重視する経済産業省から独立させ、環境省外局の原子力規制委員会として再発足させた。原発の新規制基準が策定され、大規模な自然災害やテロ攻撃を想定すること、重大事故対策を義務付けること、既存の原発にも新基準を適用することとした。事故後、日本の全ての原発が運転停止に追い込まれたが、政府は新規制基準に基づき規制委員会の審査に合格した原発から再稼働させるとしている。 出典:Wikipediaから抜粋

まとめ

|

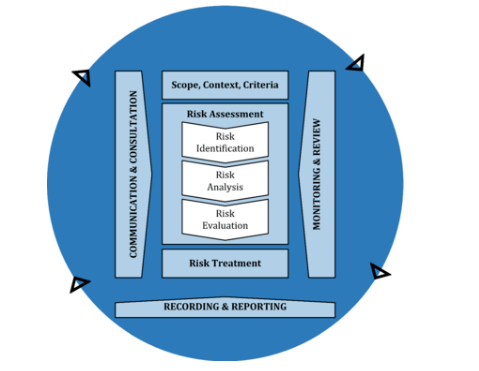

Risk Management

自然災害や戦争、紛争、感染症などに加え、サイバーリスクやガバナンスリスク、事業継続リスクなどのリスクが表面化に対し、組織の対応がリスクマネジメントです。 「ある目的を達成するために影響を与える不確実性を効果的、効率的にコントロールする管理(マネジメント)活動」

2011年原発事故後、新規制基準により、大規模な自然災害やテロ攻撃を想定した、重大事故対策が義務付けられ、既存の原発にも新基準を適用することとを既定し要求。 事故後、全ての原発が運転停止に追い込まれ、新規制基準に基づき規制委員会の審査に合格した原発から再稼働する。原発は福島第一原発事故後はサイバーリスクやガバナンスリスク、事業継続リスクなどのリスクに対応の規制、法律、基準が多く要求されています。

Q:監査を制度化して組織運営をしているか、

Q:1.監査部門内、被監査部門内のなれ合い、さらに部門間の癒着、なれ合い、仲良しクラブ化が懸念事項となっていることはありませんか? Q:2.事故、災害、内部隠蔽のニュースが続いています。そこで質問です、 決めたことができているか?、内部監査を確実にしているか?、強化対応しているか?、実行するガバナンス体制は機能しているか? Q:3.Œ∠電機、∃Ē芝、ÆÈ製鉄(シアン流出)等々を他山の石として、経営者やリーダーは類似事故防止のマネジメントしていますか?

解決は、どのようにすればいいのでしょうか?

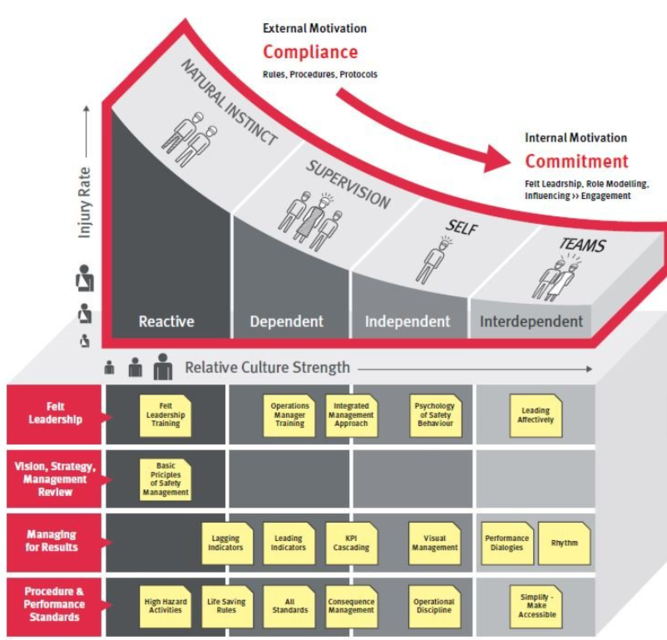

三現主義、すなわち、“現場”“現物”“現実”の3つの“現”を重視し、机上ではなく、実際の現場で現物を観察して、現実を認識した上で、問題の解決を図らなければならないという考え方を持ち実行することです。さらに「原理」「原則」を追加し5現主義とすることです。

なぜ5現主義?

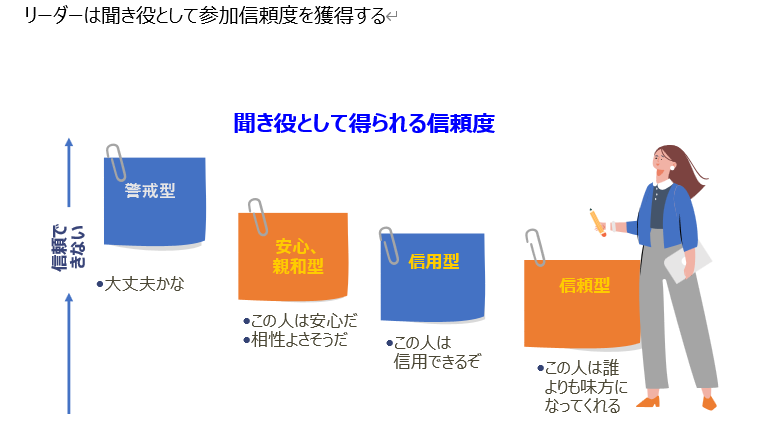

戦略の実行は、必ず現場で行われます。戦略プランが立案されても、現場で実際に仕事をするのは現場のリーダーや従業員たちです。彼らが戦略の意図するところを理解し動いてくれなけれぼ、現場での成功はありえない。現場の行動を左右するのは、ビジネスシステムの確立ち密さ、蓄積にもあるが、現場の心理の影響も大きい。最近多く効く職場の「心理的安全性」。現場の頑張りを支えるいう心理の仕込みとコミュニケーションが重要です。 仕込みに、トップ、管理監督者はフェルトリーダーシップを持ち戦略の意義、市場成功の意義を熱く語るということが必要です。戦略の実行プロセスの早い段階に、設計以外の、製造、販売に係る人々(現場)が成功を感じられるように工夫することです。 『3現』主義(「現地に行く、現物に触る、現場人と議論」)+『2現』主義「原理」「原則」=5現主義により、全員の信頼度を上げ、誰もが自然に真の心技体を継承、伝承を!!!!

| 5現主義 |  |

さて、あなたはもう一度ご確認ください。

「一日、何時間現場に出ていますか?」

have a safe and nice day.

[wpforms id=”969″ title=”true”]